灌县位于四川盆地西北部,是川西平原通往阿坝州乃至大西北的重要通道。境内有2000多年悠久历史、举世闻名的都江堰水利枢纽工程,堪称“天府源头”。都江堰关系着川西平原的粮食丰歉,关系着人民的吃饭和军需问题。

成都解放前夕,中共川康特委负责人马识途等前往西安向贺龙汇报地方情况和工作,谈到了都江堰水利工程的年久失修的问题。他说,解放大军入川后,如不抓紧岁修,将耽误明年农时,导致严重后果。

解放军南下出发前,贺龙就强调:“灌县是川西门户,战略地位十分重要,一定要守住这个口子,四川人民才能安宁。”部队在向四川进军途中,贺龙又在广元召开的一次会议上决定,川西解放之后的重要任务之一就是抢修都江堰,并指定成都市军管会农林水利处王希甫专门负责,入城后立即携专款去灌县督促办理此项工作。

成都解放后第五天,成都市军管会成立的当天,即开始研究岁修都江堰问题。在百废待兴、财政十分困难的情况下,成都市军管会把解放军从大西北用骡马托运入川的银元作为拨款,成立都江堰临时督修处,组织民工抢修都江堰,并命令驻灌县的解放军六十二军一八四师派出1500名官兵帮助修堰。

1950年1月3日,中国人民解放军川西北临时军政委员会任命张广钦为军事代表,率领工作组到灌县实施军事接管。次日,张广钦就职第一天,四川省水利局军事代表王希甫率领工作组,并随成都市军管会拨的2万元大洋到达灌县,领导督办都江堰岁修工程。王希甫等同志到灌县后,受到原督修人员的热烈欢迎。他向大家传达了成都市军管会的指示,要求大家努力搞好都江堰岁修工程,用实际行动庆祝解放。

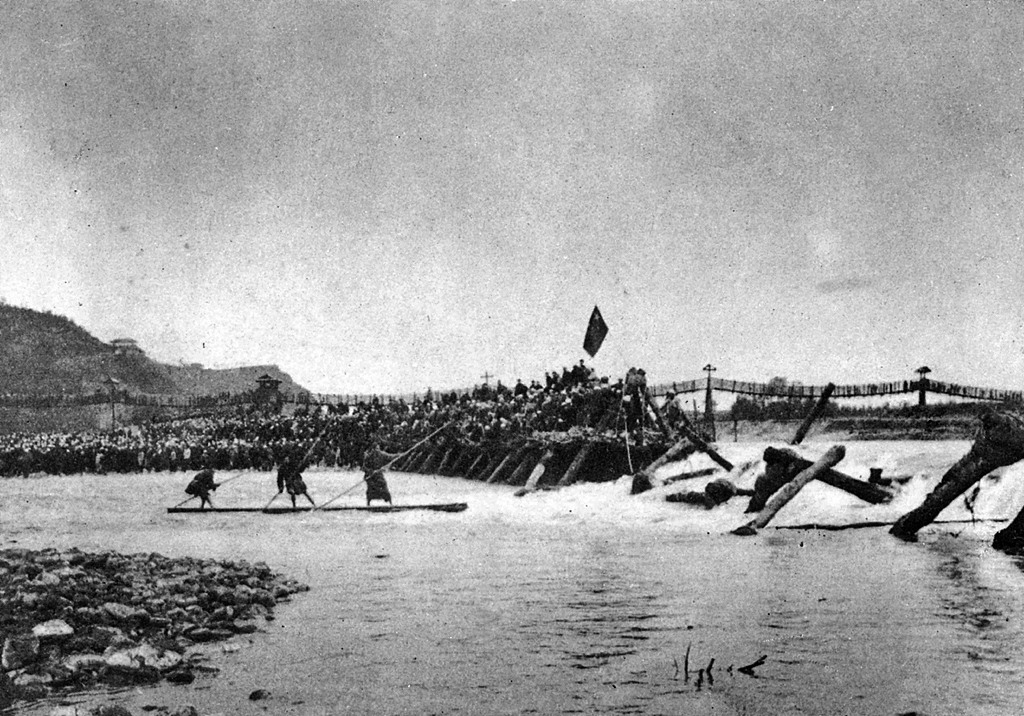

内外江岁修开工时,贺龙司令员十分重视,又及时拨来大洋1万元,命令解放军指战员也积极投入抢修都江堰的战斗中。1月16日,解放军第六十二军一八四师的1500余名官兵,在政委梁文英、师长林彬的带领下,以高度的政治热情参加抢修工作。五五○团负责外江渠首河床深挖工程,五五一团负责张家湾工程,五五二团负责黄家河心工程。指战员们以身作则、带头修堰,战士们吃苦耐劳,开工当天就挖运砂石800多方,人均半方,令人赞叹不已。

1月18日,西南军区司令员、川西北临时军政委员会主任贺龙亲笔致函,慰问了参加抢修都江堰岁修工程的一八四师指战员,向他们“致以崇高的敬意和热烈的慰问”,并高度赞扬“你们这种为人民而修堰的精神,犹如为人民而战斗的精神一样伟大,这充分表现了人民军队的本色。”

当时,新政权面对匪特暴乱、交通时常中断、物资供给极其困难等严峻情况,修堰军民一手拿枪、一手拿镐,齐心协力,攻坚克难,整个岁修工程于1950年3月底全部完工。

1950年4月2日,都江堰按时开水,为下游14个县的农业丰收创造了条件。这一天都江堰举行岁修竣工开堰仪式,西南军政委员会副主任李井泉及西南军区副司令员、川西北临时军政委员会副主任王维舟等都到灌县参加了“开水”典礼。这是建国后都江堰举行的第一次盛大清明放水节。《川西日报》报道说,通过都江堰岁修,使1951年的收成比往年增加了8000多万斤黄谷。开堰时,英国《泰晤士报》也做了报道。

都江堰岁修工程结束后,川西行政公署还安排灌县军民抢修了安澜索桥、马家渡、永康桥、弯弯桥等都江堰水利工程的附属工程。都江堰的岁修,大大改善了农业生产条件,为农村经济、农业生产的恢复与发展奠定了坚实的基础,展示了共产党的发展意识、执政能力和全心全意为人民服务的宗旨,受到人民群众的热烈拥护和高度评价。成都平原1951年的粮食收成比往年增加了8000多万斤黄谷,川西人民重建家园的信心得到了极大的增强。

(市档案馆 供稿)