今年年初,都江堰市委下发了《关于赓续红色血脉锻造大奋进担当新时代堰工队伍的意见》,提出巩固党史学习教育成果,进一步传承红色基因,赓续红色血脉,激励引导全市各级党组织和广大党员干部从党的百年奋斗重大成就和历史经验中吸取奋进力量,勇担时代使命,在奋力构建“五大新城”精准推进科学复兴新征程中展现新气象新作为,锻造奋进担当新时代堰工队伍。保护历史文化遗产,延续优秀历史文脉,挖掘整理历代堰功的事迹和堰功精神是新一代都江堰人的责任。文件出台后,为了弘扬堰工精神,都江堰市档案馆对历代都江堰功事迹和精神进行了梳理,以资为培养新一代堰工提供学习和借鉴。

岷江治水的先行者

都江堰水利工程之所以能跨越千年而长盛不衰并能在新时期焕发新的活力,是因为有历代治水先贤传承接力和不断创新的结果。概略地说,是“大禹肇其端,鳖灵继其后,李冰总其成,历代先贤承遵其制”的结果。自古迄今,在都江堰的维护、管理和发展上,人们继承先贤治水传统,发扬李冰治水精神。因为有一代又一代先贤的传承和接力,都江堰水利工程传承千年,造福至今。

大禹治水的故事传承千年家喻户晓,他用疏导的方法治理中国的九条江河,划分出九州,后来受舜的禅让成为夏朝的开国皇帝。史料记载,大禹的出生地就在都江堰上游几十公里处的阿坝州。4000年前的古蜀地区是一块蛮荒之地,岷江肆虐,水旱无常。为了保证古蜀人民的生命安全,大禹率领劳动人民“岷山导江,东别为沱”。大禹在岷山出口疏导岷江,让洪水能顺利通过平原,并在岷江东侧开出一条叫沱江的人工河流,使古蜀人民有水可用。这是历史上治理岷江最早的记载。

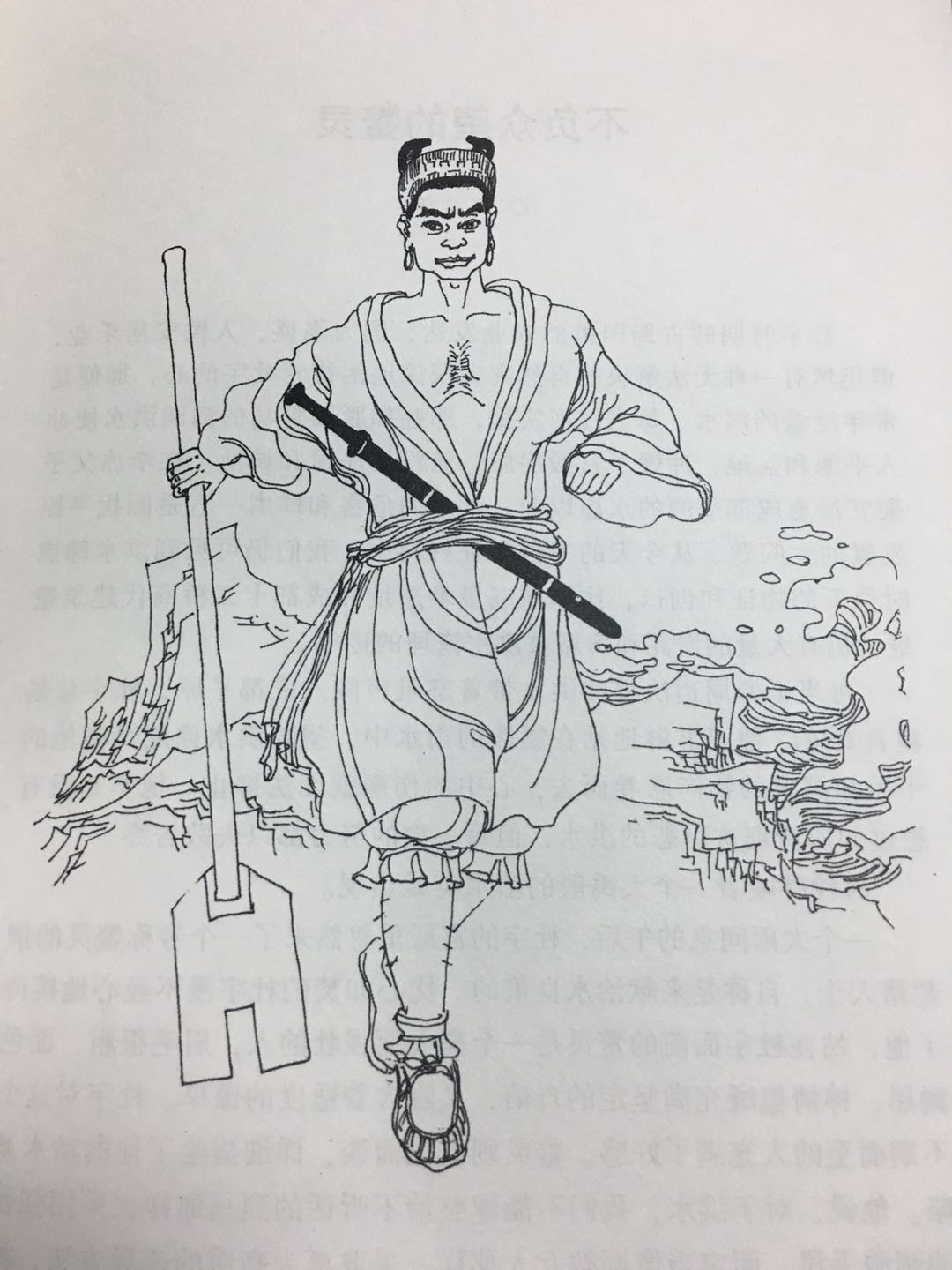

在大禹治水后约1000年的古蜀王杜宇时期,成都平原发生大洪灾,人民被围困在洪水之中,国王无力治水,蜀王杜宇有一位叫鳖灵的丞相,带领蜀人凿开了阻挡洪水的玉垒山,排泄洪水,让处于洪水之中的人民有了安身之处。因治水有功,杜宇将王位禅让给鳖灵,鳖灵改国号为“开明”。从古老的传说中可见,水灾是人们经常遇到的最大的威胁,治水对古代人民生命财产安全和经济社会的发展至关重要。

根据都江堰建堰以来2000多年的史实推测,在李冰治水之前,还有很多为治理岷江做出贡献、值得我们学习崇敬的英雄人物,由于史书的缺失,没有将他们的名字和事迹流传下来。

李冰治水开启天府之国

公元前256年,李冰于秦统一蜀地五十年后就任蜀郡太守。其时为战国后期,秦统一中国的进程正加紧推进中。地处边远的蜀地思想相对保守,经济较为落后。蜀地亟需发展经济,只有创造良好的经济基础,才能为人民谋福利,为秦国的统一大业作出贡献。

治蜀先治水,由于岷江治理非常困难,大禹和鳖灵都没有完成对岷江的治理。其原因有两个方面,一是岷江水流变化很大,据1993年版的《都江堰志》记载,自民国有水文资源记载以来,50年间岷江日最小流量与最大流量之比达1:74。由于上游来水变化很大。由此推之,历史上的成都平原往往是旱则赤地千里,涝则漂没民居。虽然有大禹、鳖灵在岷江河边开凿的人工渠,就算能抗十年一遇的洪水,也难抵百年一遇的洪灾,从沙石中开挖出的人工河道,被洪水冲毁是迟早的事;二是岷江洪水含沙量高,年输沙量达760万吨,且90%以上在洪水期内。原有的水利工程很容易因泥沙淤积而被埋没废毁。所以,蜀地居民随时都受到洪水的威胁和伤害。为了造福于民,李冰不畏艰险,深入基层,调查研究,对历史上治理岷江经验进行总结和提炼,经过充分的论证,最终把治水目标锁定在凿山引水这一艰巨的工程上。

凿开玉垒山,开出宝瓶口,既可以引水利用,又可以避免洪水的侵害。玉垒山由砾石组成,硬度很高,以当时的生产力水平很难凿开。李冰一方面用火烧水浇的方法使山体爆裂,一方面利用当时最先进的铁制工具,一层层开凿砾岩。经过多年的努力和坚持,离堆总算被凿开,引水的宝瓶口最终形成。李冰还充分利用大禹治水“疏导法”,在宝瓶口上游设置分水鱼嘴分流泄洪,构筑飞沙堰分水排沙,最终形成了既有分工又有相互配合的都江堰渠首“三大主体工程”,实现了岷江治水模式的蜕变和创新。于是成都平原“旱则引水浸溉,雨则杜塞水门”,开启了一个名符其实的“天府之国”。

治水精神的传承和发展

开河增灌的文翁

在李冰建成都江堰100年之后的西汉时期,在蜀郡守文翁主持下都江堰水利工程迎来了第一次功能拓展。

文翁,字党,名翁仲。西汉时期著名政治家、教育家。公元前157年,文翁担任蜀郡守后,不仅按照李冰留下的方法对水利工程每年维修。为了扩大灌溉,文翁还主持在都江堰内江太平堰鱼嘴处开凿新河蒲阳河,引水灌溉都江堰以北的地区,增加灌溉面积1700顷。在文翁一系列惠农政策促进下,四川农业生产很快发展起来,出现了“世平道治,民物阜康”的局面。文翁也就成为扩大都江堰灌溉效益第一人。

文翁还在蜀地创办官学——“文翁石室”,开始面向平民招生,这是中国的第一所地方官办学校,让知识和文明照亮蜀都大地。

以堰为本的诸葛亮

诸葛亮,字孔明,三国时期蜀汉政权的政治家、军事家,蜀汉丞相。他辅佐刘备立足四川,称帝成都,建立蜀汉政权,被封为武乡侯。诸葛亮在任蜀国丞相南征北伐开疆拓土时,没有忘记都江堰是农业之根本,是国家经济的命脉,征调1200名士兵保护都江堰水利工程,并设置“堰官”管理水利设施。这在人口不足百万、兵力仅有十万的蜀汉时期是很不容易的,可见诸葛亮对都江堰水利工程之重视。既有军队的保护,又有官员专职负责管理,都江堰的管理和维护有了人力财力和物力各方面的保障,其防洪、水运和灌溉的功能都能得到有效发挥。在诸葛亮治理下,蜀地出现“田畴辟,仓廪实,器械利,蓄积饶,朝会不华,路无醉人”的局面。诸葛丞相治国兴蜀鞠躬尽瘁死而后已,为后世所敬仰。

因势利导的章仇兼琼

章仇兼琼,唐开元年间任益州长史。开元22年(公元734),章仇兼琼利用新源水(今江安河)有蜀王杨秀时所开旧渠,将西山(青城山赵公山)一带的竹木通过外江流入江安河运往成都。

此前,都江堰只能利用上游河道将沿河一带竹木送入岷江,经过都江堰时,通过拦漂设施导入岷江泄洪道以东的内江,再运送到下游50多公里的成都。上游沿江竹木终有伐尽时,而地处都江堰下游岷江泄洪道以西的西山一带竹木资源虽然很丰富,但要运往成都,需将其搬运过外江,至河东的内江河道才能下水启运。其中的困难可想而知。

章仇兼琼在经过实地堪察后,发现当时的江安河引水口位于都江堰下游外江河段,经过人工改造后就能让河西的竹木从外江导入内江,再漂送至成都。于是组织都江堰人对江安河入水口和岷江河道进行改造,因势利导,完成将外江竹木漂送至内江的水运工程,实现了将西山(青城山赵公山)一带的竹木通过成本最低的水运漂送至成都。这一工程项目的实现,既开发了西山资源又发展了成都经济。开元28年(公元740年),章仇兼琼改任益州采访使。他率众开通济堰,从新津邛江口开渠引水往南下60公里,至眉州向西南进入岷江,灌溉田地1600多顷。天宝年间,又在成都的万岁池筑堤积水灌溉农田,为后人景仰。

依法治贪体恤百姓的赵不忧

赵不(憂)忧,字仁仲,宋代皇族,任成都路转运判官。当时的官吏借都江堰岁修之机贪污岁修治堰工程款,减少役夫,致使水坝不牢固而被洪水冲毁,田地无水灌溉,导致成都平原连年饥荒。

赵不忧在主持都江堰岁修时,依法将贪污工钱的官吏治罪,使一分一毫的银俩都用于岁修工程之中。他还多次亲临治水工地视察,同堰工们一道亲手操板筑、挑沙土、运卵石、抬杩槎,与堰工们促膝谈心,听取治水意见。由于岁修质量得到了保障,都江堰灌区再无洪涝之灾,唯有汩汩清流滋润着田间的禾苗。

为了振济灾民恢复经济,赵不忧还发布官府令:几是佃户耕种田地的,本钱由田主给予借贷;从事手工业和小商贩的人,富人要给与赈济;老人和儿童患疾病的,官员要探视关心。在赵不忧的体恤和关怀下,蜀地很快就度过饥荒年,保全了数百万人口。都江堰修复完成后,四川再也没有饥荒。赵不忧卸任回归时,有数万百姓为他送行。

捐俸岁修的强望泰

强望泰,陕西韩城人,嘉庆22年(公元1817年)进士。从小秉承其父对国家对人民无限忠诚不惜牺牲生命的遗训。道光初年入川任职。道光7年(公元1827年)出任成都水利同知,随着职务不断更替,先后共8次担任成都水利同知,管理都江堰长达10余年。每年淘滩岁修时,强望泰都要深入工地,身先士卒,与民工吃住在一起,即使严寒风雪也坚守在第一线,从不言苦。并于道光12年(公元1832年)在岷江安置卧铁一根,作为后世淘滩的标准。

强望泰在位时勤政廉洁,平时生活十分简朴,总是节衣缩食,多年来将薪俸收入节省下的银两1500缗,尽数捐助于维修都江堰水利工程上。强望泰作为一个地方官员,还身体力行,办学兴教。复修文翁祠,表彰前贤,振兴地方文化。强望泰去世后,百姓不忘其恩德,为他立祠于城外,每年祭祀规格和文翁一样。(市档案馆 王克明 文/周新联 资料图) (上)