1945年1月22日,灌县迎来了一位特殊的英国客人,他站在离堆之上,惊叹于两千多年前的水利工程都江堰选址之精确、设计之完美、效益之久远。他在《中国科学》一书里的《四川,自由中国的心脏》中写到:“(都江堰)将超自然、实用、理性和浪漫因素结合起来,在这方面,任何民族都不曾超过中国人。”这句话已经成为人类认识中国科技的经典名言。这个在安澜索桥上留下影像的人,就是来自英国的著名科学家、英国皇家学会会员、英国学术院院士、中国科技史大师、当代杰出的人文主义学者、科学家李约瑟先生。

一

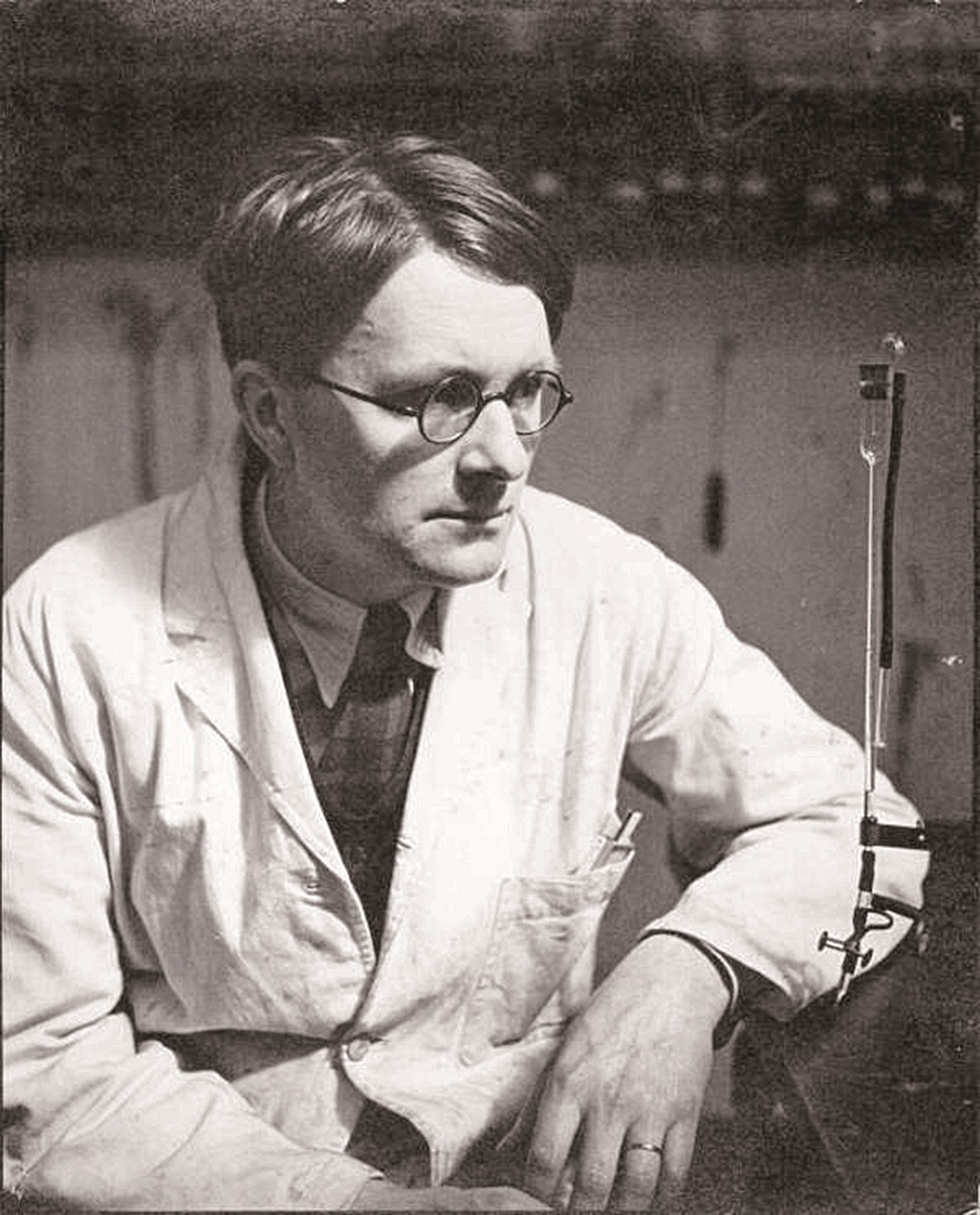

李约瑟(Dr.Joseph Needham,1900-1995)剑桥大学李约瑟研究所名誉所长,长期致力于中国科技史研究,撰著《中国科学技术史》。为中国培养了一批优秀科技史学家。1994年被选为中科院首批外籍院士。

李约瑟博士早年以生物化学研究而著称,1930-1940年代出版了《化学胚胎学》(三卷本)及《生物化学与形态发生》,在国际生化界享有盛誉。1937年,在鲁桂珍等三名中国留学生的影响下,皈依于中国古代文明,转而研究中国古代科学、技术与医学,从此一发而不可收。1942年秋,受英国皇家学会之命,前来中国援助战时科学与教育机构,在陪都重庆建立中英科学合作馆,结识大批中国科学家与学者,并结下深厚的友谊。在华的四年,李约瑟广泛考察和研究中国历代的文化遗迹与典籍,为他日后撰写《中国科学技术史》作了准备。1946年春,李约瑟离任,赴巴黎任联合国教科文组织自然科学部主任。两年之后返回剑桥,先后在中国助手王铃博士和鲁桂珍博士的协助下,开始编写系列巨著《中国科学技术史》。中华人民共和国成立后,李约瑟亲自发起成立“英中友好协会”和“英中了解协会”并担任会长。他先后八次来华考察旅行,实地了解新中国政治、经济、科学和文化的发展情况,并且大规模地搜集中国科技史资料。

1954年,李约瑟出版了《中国科学技术史》第一卷,轰动西方汉学界。他在这部共有三十四分册的系列巨著中,以浩瀚的史料、确凿的证据向世界表明:“中国文明在科学技术史上曾起过从来没有被认识到的巨大作用”“在现代科学技术登场前十多个世纪,中国在科技和知识方面的积累远胜于西方”。李约瑟一生著作等身,被誉为“20世纪的伟大学者”“百科全书式的人物”。

二

作为一个毕生醉心于中国科技史的学者,李约瑟关注道教发源地青城山和中国水利科技最高成就的都江堰,是情理之中的事。

1942年秋天,李约瑟启程来华。

1943年8月,李约瑟在离开重庆刚好一周后,费了好大的劲,才参观到来华的第一个奇观,这一奇观的诞生离不开中国有史以来一直探究的问题——水。水利工程师在中国被授予了令人敬畏的权利。如果他们成功,便能赢得各种巨大的荣誉。这种代表人物就有秦国的李冰。

2200多年前,他曾在岷江上修建了巨大的灌溉工程——都江堰,展示了中国古代在大工程方面的非凡成就。它的设计在美学上令人赏心悦目,它的经久耐用非同寻常。令人叹为观止的是,这个工程今天依然存在,李约瑟对此非常着迷。

当年,李约瑟出发时,他的计划就有视察这个工程。正是通过李约瑟的介绍,我们知道古代中国不仅在小物品方面做得非常完美——如李树嫁接和发明算盘以及指南针等等——而且在大工程方面同样成绩斐然。

但是,去都江堰的路途山高水险,困难重重。行进变得异常缓慢,令人烦躁不安。离开重庆几分钟后,他们就遇到了让中国司机不安的一幕:一个送葬队伍直接从他们乘坐的那辆卡车面前经过。原来,国民政府主席林森在前一个星期去世。当这个小小的护送队出城后正爬上一座山岗时,他们被迫停了下来,让身穿白色丧服的哀悼者从他们旁边走过,前后足足等了一个小时。途中要经过重庆西面的永强村。现在开车10分钟就可到达,李约瑟一行开着大卡车,却走了8个多小时。

1945年1月22日,李约瑟携夫人李大斐乘坐四川省主席王灵基的小客车前往灌县考察。郁郁葱葱的山脉终于出现在他们面前,汹涌的岷江从峡谷奔流而出。李约瑟掌握了最重要的数据——仅400英里长的岷江从1200英尺高的源头飞流直下,它以大约每英里下降30英尺的平均梯度泄下。就河流而言,这是一个特别危险的数据。他还知道公元前256年,名不虚传的李冰已经驯服和控制了岷江,创造了现在呈现在他面前的这个宏伟工程。古往今来的游客无不认为,应该将这个工程列入世界奇观之一。

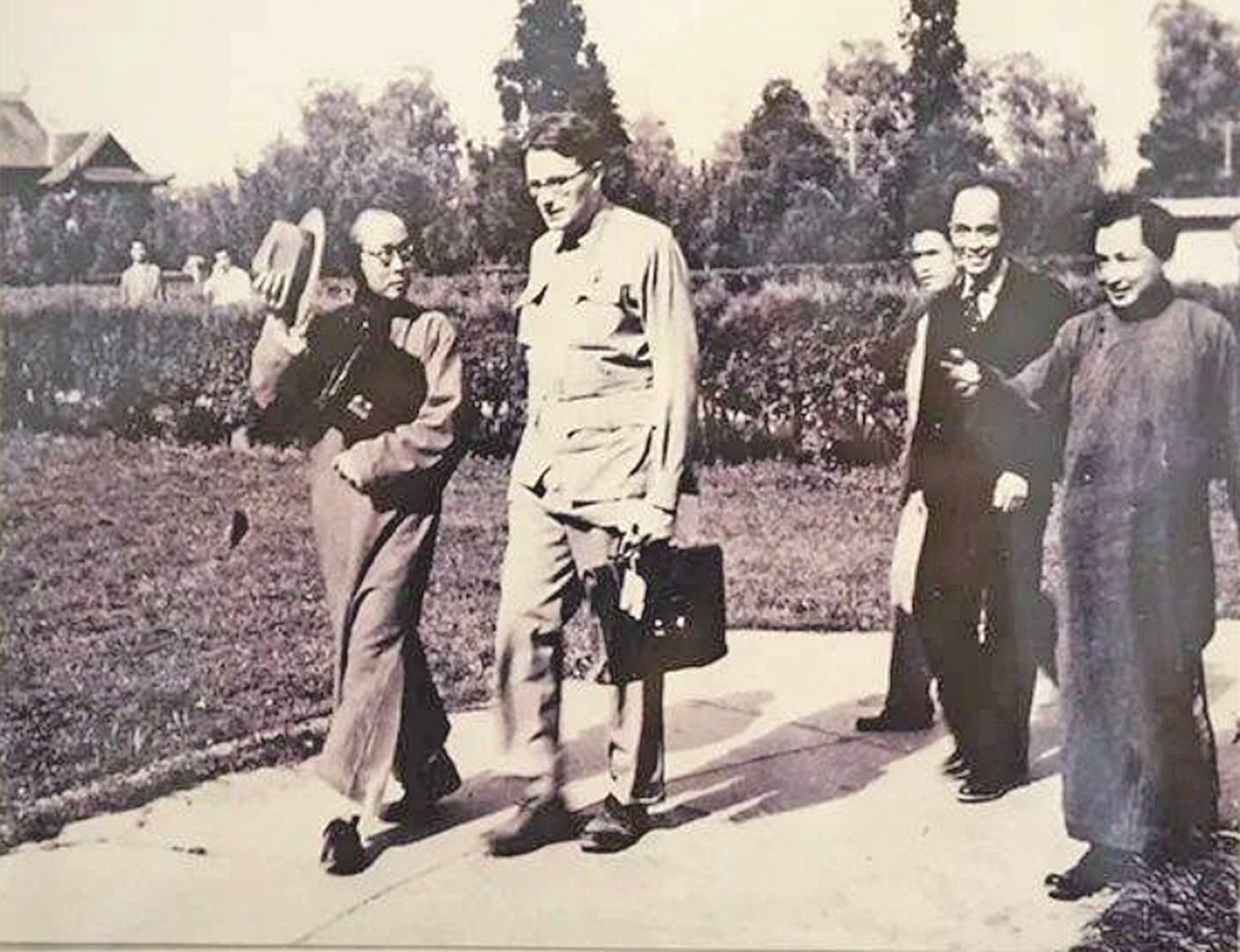

在灌县水文管理委员会工作人员、水利学家张有龄博士陪同下,李约瑟夫妇走过有着卵石的河滩,来到都江堰分水鱼嘴,察看内外江之间的拦水坝——金刚堤,参观了都江堰水利工程。然后又相互搀扶,走过由竹绳拴成的索桥,来到内江的另一边,并在索桥上合影留念。

说起张有龄博士,也是一个有学养的人。他是浙江吴兴(今湖州)人,1932年毕业于清华大学土木水利系,1937年获英国曼彻斯特大学理学硕士、哲学博士学位。同年回国,曾任西南联合大学、交通大学、四川大学(土木水利系)教授。后供职于灌县水文管理委员会。1949年后,历任国家重工业部基建局副处长、第一机械工业部第一设计院和机械工业部设计研究总院高级工程师、第四届全国政协委员。他对振动技术理论有较深研究,为解决我国工程建设中的振动问题作出杰出贡献。有《动力机器基础设计原理》和《渠水挟沙的实验研究》等论著传世。

以李约瑟的国际眼光看来,作为一个灌溉工程,都江堰可能无法与金字塔或泰姬陵相提并论,然而它的确是人类非凡的伟大成就之一。李约瑟喜欢引用也很赞成古罗马工程师萨莱乌斯·弗朗提努在公元一世纪写下的一句名言:“他造的水渠是不可或缺的。在‘无价值的金字塔或华而不实的希腊人的工程’消失后很长时间里,它仍然被铭记在人们的心中。”李约瑟喜欢引用这句话,不仅因为弗朗提努对埃及人和希腊人恰如其分的评价,更因为他在罗马的成就比李冰晚了整整3个世纪。而且,与尼罗河和亚穆纳河边那些不可一世的纪念碑不同的是,修建都江堰纯粹是为了造福百姓,而且至今仍然在发挥效益,经久不衰。许多罗马人的水渠都已躺在废墟之中,都江堰仍在发挥作用,这个事实最让李约瑟兴奋不已。他在《灌县的灌溉工程》中这样写道:

对伟大的水利工程师大禹的那种不加掩饰的宗教崇拜颇有意味。成都西北部不远处有一个名为灌县的小镇(城),这里可以见到堪称世界之最的灌溉工程。发源于西藏(阿坝)的一条大河——岷江,到了这里被分流。人们开凿了一条穿山而过的大缺口,在一年当中的一定季节里,用所构筑的水坝和分水堰,将河水引入这个大缺口,由此形成一条人工河,通过总长1200公里的大小渠道灌溉5000000英亩良田。该工程最值得注意之点,即是早在约公元前256年就由蜀郡太守李冰领导修建成功,并一直利用至今。而且中国人并不满足于纯粹地从实用角度来看待这个工程,由着他们禀性里那种将凡夫俗子神化的本领,他们在水流经凿口的山的最外面的横岭上,为李冰修建了一座富丽堂皇的祀庙(伏龙观,当时称老王庙)。再走过去一点,在环境同样宜人的江边林木葱郁的山上,他们还为李冰之子李二郎(也是水利工程师)兴建了祀庙(二王庙,也称二郎庙)。请注意这样的对比:李冰庙的前部香火颇盛,而一个院落里却陈列着意欲改良这一工程的众多模型。工程师们将二郎庙作为他们的宿舍,而大禹的神坛和庭院成了水文管理委员会的办公室,就在这种古代文化的氛围里,张有龄博士,这位在曼彻斯特受过训的李冰的传人,徜徉于精致无比的建筑里,衣袋里的计算尺隐约可见……

他这样评价都江堰和中国人:“在看到了中国人在工程上的成就之后,不管是古代的还是现代的,没有人可以说,在科学地控制大自然方面,中国人是愚笨的民族。”

李约瑟对中国古代科技发达而近代科技落后的原因,以都江堰为例,作了一些分析,他认为“现今时世艰难,其特征是,中国科技人员特别是高校里的科技人员经济拮据。扶摇直上的生活费用令他们不堪重负,不管是政府的特别津贴,还是靠逐渐变卖包括小孩玩具在内的所有家产,都无助于他们维持起码的生活水准,免于营养不良。”一个连饭都吃不饱、严重营养不良的科学家,哪里会有精力做研究呢?

李约瑟对都江堰的热爱和景仰,还体现在他的另一文章中,他在《四川,自由中国的心脏》中写道:

“在四川的灌县,有一套非常非常著名的灌溉系统。两千三百多年前,四川的郡守李冰,在一面山坡上开凿了一条巨沟,将一条江一分为二,灌溉了成都平原的辽阔区域。中国在宗教方面以理性著称,他们将他神化。他的庙宇仍然耸立在灌溉水奔流的沟渠旁。庙宇里面,尽管正殿里的塑像前香火缭绕,后面的房屋却由负责工程的现代工程师住着。在那里,参观者可以观看模型,表明工程的改进,修建水力发电厂,等等。这些要战后才能实现。将超自然、实用、理性和浪漫因素结合起来,在这方面,任何民族都不曾超过中国人”。

关于此次灌县考察,他的夫人李大斐也在日记中作了记录:

贯穿山腰的大渠道是2200年前李冰开凿的……竹绳悬桥的每根竹绳直径约5英寸,每根悬绳缠绕在一根独立的木桩上,因此,只要将木桩一圈一圈地转动,松开竹绳,就可以更新,竹绳上的桥面是用松散的木板铺成的……

李约瑟一行最后还参观了当时尚算时新的木制水闸门,那是为了让水资源更大化利用而兴建的近代河工技术,以便让以前不能灌溉的农田得以灌溉。据当时的陪同人员介绍,都江堰还计划对包括电站在内的老式工厂进行改造。

三

李约瑟在后来的煌煌巨作《中国科学技术史》中,对都江堰予以专章介绍,以体现他对都江堰水利工程科技含量的敬意。